続)ブラシレスモーターをばらしてみた。

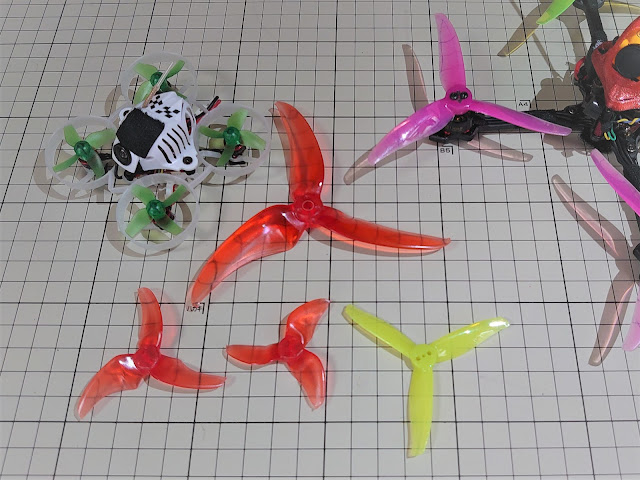

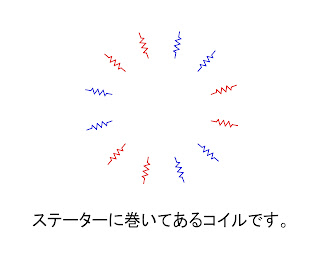

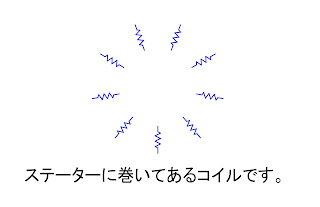

どうもヨシオです。 先日、ブラシレスモーターの結線方法で・・ スター結線が主流で、デルタ結線だともっさりする。。 って、書いたのですが・・ ワタシの手持ちのモーターを色々見ていくと・・ デルタ結線のモーターも結構存在してまして・・。。 結局、飛ばしてみないとわからない。 と、いうことがわかりました。。 さらに、同じモーターのKV値を変えるために結線方法が使われている例を見つけました。 それは、ワタシがよく使っている EMAXの1306モーター です。 ワタシの手持ちは、ピークパワーばかりに目がいって買った4000KVばかりです。 4000KVって・・どうやらデルタ結線なんですよ・・ ラインナップに2700KVと、4000KVがあります。 左が2700KVで・・右が4000KVです。 ほら・・わかりますか?手前に写っている2700KVモーターのコイルの部分にスター結線をシュリンクチューブで巻いたものが見えます。 <拡大> ということで、、 2700KVはスター結線で、4000KVはデルタ結線です。 メーカースペック表からだと・・ 4000KVの方が・・電流値が倍で、推力は1.5倍ぐらいに書いてありました。。 効率でいくと、スター結線ですが・・電流を多く流せるデルタ結線の方がパワーは出る。 と、いった感じでしょうか・・。 ホビーフライトで飛ばすぐらいだったら・・スター結線のモーターを選んで燃費を良くして、、 軽いバッテリーをチョイスする機体構成もありますねぇ。。 どうもヨシオでした。。